マウスピース矯正(インビザライン) 2010.12.01

これまで矯正治療で個々の歯を動かす際に用いられてきた装置はマルチブラケット装置が一般的でした。この方法は、それぞれの歯の頬側、または舌側にブラケット、もしくはブレースと呼ばれる矯正用ワイヤーを通すための装置を直接接着し、そこにワイヤーを通すことでワイヤーの弾力性を利用して歯を動かしたり、ワイヤー上で歯をスライドさせるように動かしたりすることで歯並びを整えていく方法です。

この方法は、確実に歯を動かすことができるというメリットがある反面、’見栄えが悪い’ ’歯ブラシが大変’ ’装置が唇の内側や頬の粘膜にあたって傷が出来たり、痛みがある’ というデメリットもあります。

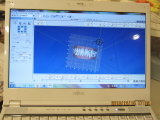

このことを背景にこれまで、マルチブラケット装置に換わる目立たない取り外しのできるマウスピース型矯正装置のアイデアが多く考案されてきましたが、アメリカのアライン・テクノロジー社が【クリンチェック】という3次元的に矯正治療での歯の動きをシュミレートすることができるソフトと独自の光造型技術を組み合わせた全く新しいマウスピース型矯正治療法 「インビザライン」を開発し、1997年にアメリカ、2001年にヨーロッパで販売を開始しました。

瞬く間にこの治療法が広まり、日本においても2008年に薬事法上の許認可を取得」しました。

インビザラインが他のマウスピース型矯正と全く違う点は以下の2点に集約されていることです。

(1)

3次元シュミレーションソフト【クリンチェック】による正確で理にかなった矯正治療全体の歯の動きを立案できる。

(2)

【クリンチェック】で立案した歯の動きを光造型技術で正確にマウスピース型上に再現される。

このことに尽きると思います。

この2点によりマウスピース型矯正治療における、より正確で確度の高い診断と歯の移動が可能となりました。今後、インビザラインは欧米諸国と同様に日本においても非常に有効な矯正治療法の1つのアイテムとして広く普及することでしょう。

本当に技術はどんどん進化していきます。

余談ですが、インビザラインは、アメリカでCMやドラマでもよく登場しています。

とってもおしゃれです。

そして私自身も現在使用中!

レーザー ホワイトニング ・etc・

またまた最先端の治療を皆様にご提供したいと思います。

カリソルブ vol.1 2010.11.01

カリソルブとは、全く新しい’化学的-機械的う蝕除去法’に用いる材料のことです。歯科医療の先進国、スウェーデンで開発され世界47カ国で臨床導入されています。これは、カリソルブ溶液(次亜塩素酸ナトルウムと3種のアミノ酸の混合溶液)の作用により感染した象牙質だけを選択的に軟化させ除去します。

健全象牙質には作用しませんので、健全歯質を不必要に除去する事はありません。

次亜塩素酸ナトリウムとは消毒液ですよね。そしてアミノ酸の、グルタミンサン、リジン、ロイシンは、うまみ成分、健康食品に入っていたりするものです。

この二つの溶液を混ぜ虫歯の穴に置いて約30秒、やわらかくなってきた虫歯をかりかり掻きとります。虫歯の所をこの液で完全に満たしながらカリソルブの液が濁らなくなるまで繰り返します。

虫歯が完全に取れたかどうかは、う蝕検知液という液をつけて赤く染まらなけれはOKです。

こんな感じでいとも簡単に虫歯を掻きとることができます。

従来の回転切削器具による音や振動が最小限の使用で済みますので、あのキィーンという音がこわいという患者様には、まさに静かで快適な治療が受けられます。

特にカリソルブは、健康歯質の不必要な除去を防ぐというだけでなく、歯科恐怖症の方、痛みに敏感な方に最適かと思います。

当クリニックでは、器械を使うと出血してしまうような歯茎の下まで及んだ根面う蝕や奥歯のさらに奥の器械が入らなかったり、器械を使うと健康な歯質まで削ってしまうような場所に使用しています。

これからの時代、必要最小のう蝕除去法、ミニマルインターベンション法

(mnimal intervention technique)に適した無痛治療がますます広まっていくことでしょう。

ポリリン酸 2010.10.01

1959年、アメリカのアーサー・コンバーク博士はDNA複製の研究で、ノーベル医学賞を受賞します。そのアーサー・コンバーク博士と一緒に日本人として初めて生体内のポリリン酸を研究していたのが柴肇一博士です。

1959年、アメリカのアーサー・コンバーク博士はDNA複製の研究で、ノーベル医学賞を受賞します。そのアーサー・コンバーク博士と一緒に日本人として初めて生体内のポリリン酸を研究していたのが柴肇一博士です。

そんなポリリン酸とは、リン酸が数個から数千個直鎖状に重合した高分子物質で、生物の細胞内および組織内に普遍的に存在している生体分子です。

歯や骨のもとになっている成分でもあり、人間の体と密接なつながりがあります。

その中で、私たちの健康に最も役立つ種類(大きさ)のポリリン酸を発見しました。

ポリリン酸は鎖状の物質でいろいろの長さのものが存在しますが、効率よくステイン除去ができるのは短鎖分割ポリリン酸です。

歯面に付着したステインに近づくとステインを剥がしながら歯の表面をきれいにし、歯面をコーティングして再び汚れてしまうことを防ぎます。

当クリニックは、このポリリン酸を外側から白くする方法として、トリートメントケアに使用しています。また内側から白くする方法としては、ホワイトニングに応用しています。これは世界初なのです。

このシステムは、過酸化水素のラジカル反応により歯の内部まで入り込んだ着色物質を分解(漂白)します。

組織再生促進効果がありますので、歯周病の手術にも使用しています。

このすばらしいポリリン酸が、これからどんどんと知れ渡るようクリニック一丸となって努力していきたいと思っております。

見えない審美 2010.09.01

“見えない審美”

何かわかりましたか?

答えは 口臭 です。

今年の夏は、とっても暑かったので、9月になり疲れがたまってきた人も多いと思います。不規則な食生活やストレスをため込むなどして体調を崩すと、口臭が発生することがあります。

通常は、一時的なものですが、長く続くような場合は原因の特定が必要になります。本当は、匂ってないのに’自分は臭い’と思い込む人もいます。

口臭はお口の中の細菌が新陳代謝で剥がれた粘膜や食べかすなどのたんぱく質成分を分解し揮発性硫黄化合物を作り出すことで発生します。

これは、

:卵の腐ったようなにおい(舌苔由来)

:血生臭い魚や野菜が腐ったようなにおい(歯周病由来)

:生ゴミのようなにおい(内臓由来)

などです。

治療が必要になる病的口臭の場合、9割以上が口腔内の汚れや病気などに原因があります。虫歯や歯周病、多量の舌苔の舌への付着、義歯の清掃不足、唾液量の減少などです。

口腔内を洗浄、殺菌し、口臭を抑える働きをするのは、やはり唾液!食事時に食べ物をよく噛んだり、食間にガムをかむなどの方法で唾液の分泌を促すといいでしょう。お顔の筋肉を動かして唾液腺を刺激するトレーニングも有効です。

そして歯と歯間、舌、義歯など丁寧に磨き、もっと細かいところは歯医者さんでしっかりクリーニングしてもらいましよう。

一方、口腔内を清潔に保っていても口臭が続くような場合は注意が必要です。

そんな時は、消化器系や肝臓の疾患を疑います。健康な人なら腸から血液に移動したにおい物質は肝臓で除去されますが肝機能が低下している人の場合はそのまま肺に回り呼気といっしょに放出されてしまいます。

他に糖尿病、尿毒症、腎臓疾患、蓄膿症、また、女性ホルモンの排卵周期、なども口臭の原因になります。

口臭測定機もありますが、まずは上記のようにお口の中を清潔にコントロールして行きましょう。

“口臭” これが見えない審美なのです。

ゴールデンプロポーション 2010.08.01

第一印象とは?

目と口元を何度も何度も見直す。目元から口元を5~6秒観察する。

こうして与えられた印象が第一印象です。生き生きした目も大事!

そして、元気のある口元も重要なパーツです。

口元で前歯は大事

前歯には、形態美の構成要素というものがあります。

S・P・A

・S sex 性別

・P personality 個性

・A age 年齢

前歯を修復する時

☆ 歯の形を立方形にして力強さをだしたり

☆ 球形にしてやさしさをだしたり

☆ 歯並びで個性を表現したり

☆ 白くすることで、若返らせたり

なりたいイメージに近づけることができます。

外見的審美

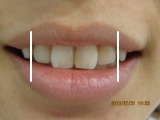

美人の口元とは、

1.Eライン

鼻の先、上唇、下唇、顎の先が一直線

であること。

2.スピーチングライン

会話の時、中切歯が見え、側切歯の一部が見えるのが理想。

3.スマイルライン

笑った時、口角がきっと上がり急な曲線を描いていること。

逆に口角が下がっているとアンチカーブと言って老け顔になります。

これらすべてをゴールデンプロポーションと言います。

“きれい・美しい”というのは、感動があった時と思います。より若々しく理想的な口元に仕上げ感動を皆様に与えてあげたいといつも考えております。

そして“見えない審美”というものもあります。何かお解りですか?

これについては、9月マンスリーブログにて。

美容歯科出張施術

美容歯科出張施術 見学ご希望の方へ

見学ご希望の方へ