バクテリアセラピー(予防スタイルの変化)PartⅡ 2012.12.01

バクテリアセラピーとはヨーロッパで新しく誕生した予防医学です。

アロマセラピーなどと同じように医療行為を受けず、人体常在菌の適切な管理とバランスの健常化によって健康維持につなげようという全く新しい手法です。

特に口腔内の「菌質改善」により歯周病、感染症の発症を予防する最新のスウェーデン式バイオセラピーです。

なぜスウェーデンからきたの?

スウェーデンは医療と福祉の先進国です。医療費は税金や国庫負担で多くを賄っています。医療費負担を抑えるために病気になるのを防ぐことが重要です。そのためスウェーデンでは病気を未然に防ごうと予防医学が発展してきました。

体の中の菌のバランスが崩れると

1. 口腔内疾患 虫歯・口臭・歯肉炎・歯周病

2. アレルギー疾患 花粉症・アトピー性皮膚炎

3. 胃腸疾患 ピロリ菌・感染性胃潰瘍

4. 感染症疾患 風邪・インフルエンザ・肺炎・発熱

など、様々な病気を引き起こします。

人体の中には、常在菌といって「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(体調によってよい働きをしたり体調が悪かったりした時には害を及ぼす)」が存在しています。でも、現代人はストレスの多い生活、過度な除菌、薬の過剰摂取、運動不足などで善玉菌が住みにくい環境を作っています。

現在は泥んこ遊びをしたり山や川などで遊ぶ機会が減りました。現代の日本は細菌の多い環境で生活していると自然と善玉菌が増えて悪玉菌と戦う抵抗力を高めていましたが、異常なまでの除菌ブーム!! 良い菌までも死んでしまいます。

そこでバクテリアセラピーによって体内の禁質改善を行うことによって健康維持の基礎となる免疫力を高めていきます。

このバクテリアセラピーの特徴は3つ

1. 効果持続性

・善玉菌を増やして体質改善。

・体内菌バランスを整え悪玉菌を抑制。

2. 耐性フリー

・薬のように悪玉菌が善玉菌に対して耐性を持つことが少ない。

3. 安心安全

・ヒト由来の善玉菌なので体に定着しやすい。

・お子様、ご年配の方、妊娠中の方まで安心して摂取できます。

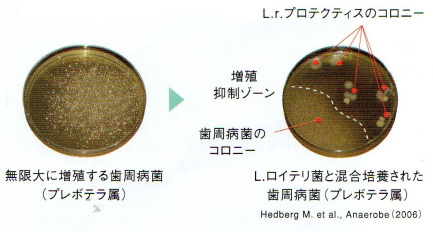

ロイテリ菌を使ったコロニーの特徴は

1. 歯周病・虫歯菌の発育を抑制します。

2. 口腔内常在菌への悪影響を与えません。

3. 歯垢(プラーク)の抑制をします。

4. 歯肉からの出血と歯肉炎を抑制します。

5. 摂取による副作用がないので持続摂取が可能となります。

6. 薬剤耐性菌の可能性がありません。

7. 歯周病の治療と併用しメンテナンスには最適です。

歯科の分野において、このバクテリアセラピーと融合したのが母乳に含まれる「L.ロイテリ菌」です。

歯科の分野において、このバクテリアセラピーと融合したのが母乳に含まれる「L.ロイテリ菌」です。

L.ロイテリ菌は歯周病菌、ミュータンス菌、カンジダ菌などの菌の発育を抑制します。

このロイテリ菌は、新生児の腸に最初にコロニーを作る菌であり胃酸、胆汁、消化酵素に負けることなく消化器管全体に強固な体内常在菌を形成します。

このバクテリアセラピーを歯科でも活用する事は、大変有効な事だと思います。

このバクテリアセラピーを歯科でも活用する事は、大変有効な事だと思います。

バクテリアセラピー(予防スタイルの変化) 2012.11.01

予防ってなんでしょう?

虫歯を作らないようにすること・虫歯を減らすこと・フッ素を塗ること?

当クリニックで考える予防歯科とは、

・患者様のお口の中をお一人お一人生涯にわたりサポートすること。

・細部にわたるクオリティーの高いクリニックケア

・バクテリアセラピー理論を基盤とした最善、最良、高品質、最先端の技術を提供すること。

すなわち、体内常在菌のバランスを健常化させることを目的とするのが予防と考えています。

小さいお子様の予防なのか、歯の白さを維持するためなのか、虫歯のない方の予防なのか、虫歯の治療が終わった方の予防なのか、歯周病にならないようにする予防なのか、歯周病の治療が終わった後の予防なのか・・・でそれぞれ変わってきます。

当クリニックでは歯周病のメインテナンスコースに特に力を入れております。

歯周病になってしまった患者様のお口の中の細菌をコントロールコースです。

ペリオ・アンチエイジングコースと言っていますが、

1. まず位相差顕微鏡で現状のお口の中の細菌を把握します。細菌数か多い事におどろかれると思います。

2. お口の中の診査虫歯などをチェックします。

3. そしてパーフェクトペリオ(微アルカリ性電解水)を用いて歯石を取ります。

この段階で出血がありますと様々な菌血症の症状が発症する問題が生じることが最近 問題になってきていますので、この微アルカリ性電解水を併用することによって お口の中の最近を少なくしていきます。

4. その後、ハリゾンなどの抗菌剤をつけてブラッシング

5. 糸を使ってフロッシング

6. さらに微アルカリ性電解水を用いてイリゲーション

7. PMTC、エナメルケア(歯の表面の汚れを落とし、トリートメントします。)

8. 舌クリーニング(舌には、沢山の細菌がいます)

9. とくに歯周ポケットが深い患者様には、バイオジェルを歯周ポケットの中に挿入しペリオウェーブを用いて反応させ殺菌します。

10. 最後に、3DSといってマウスピースの中にハリゾンなどの抗菌剤を入れて5分ぐらいおき、その間に口腔粘膜のマニピュレーションケアを行います。唾液がよく出るように、お顔周りのマッサージも行います。

自宅では、スウェーデンからきた

自宅では、スウェーデンからきた

バクテリアセラピー BioGaia(乳酸菌)のオイルリキットをマウスピース内面や、審美義歯内面に入れたり、ドライマウスの方にはそのままお口の潤滑油に。

これは、すぐれた善玉菌を摂取する事により、体の中にいる菌のバランスを変えることによって体質を変えていく細菌療法です。

またそれと併用してパーフェクトペリオによるうがいを行っていただきます。

このようにして徹底的にお口の中の歯周病菌を排除していきます。

11. 1~3カ月後、位相差顕微鏡で確認します。

必ず細菌数は減りますので、次のモチベーションがアップしますね。

必ず細菌数は減りますので、次のモチベーションがアップしますね。

これを患者様の歯周病の進行、再発具合によってアレンジしていきます。

このように、今迄にない新しいプログラムをエビデンスにもとずき行っております。

是非、初めての方も、お試しください。

コロンビア大学・ICOI(国際インプラント専門医学会)オーランド ワールドコングレス 2012.10.01

9月にアメリカ フロリダ州オーランドで、コロンビア大学の講義と専門医の試験、そして、学会に参加してまいりました。 ICOIは、1972年に設立され、本部は米国ニュージャージ州に置かれており、現在65か国 250万人以上の館員数を有していて、世界最大規模のインプラント学会です。 今回は、学会生誕40周年を記念した総会でした。

1. 認定試験の様子です。

2. 講義・学会は、Mariott World Hotelで行われました。

ICOI国際口腔インプラント学会日本地区会長と(写真右)

その講義の内容は有名なブレードインプラントの開発者、Dr.Linkowの歴史ある講義を受けることができました。

3. 各メーカーの展示ブースの様子です。新しい物を ここで入手できます。

4. USCで検体実習と講義をうけた、バック・リー先生の講演もあり、 充実した時間でした。

5. 認定試験にも合格(英語でした)、認定資格授与式に参列する事ができました。合格者には、メダルと表彰状が渡されました。世界中から大勢のドクターが参加していました。

6. その後、ガラパーティーでしたが、一緒に頑張ってきた先生と喜びをともに しました。

実は、昨年12月に第一回のニューヨーク コロンビア大学で、最新のインプラント治療スタイル を学び、国内での講義の後、6月、ベトナム ホーチミン大会での症例発表、そして今回の 認定試験となりました。12月に今年最後のニューヨークで講義の予定です。

クリニックに安心基準のマークをつけてもらうためにがんばります。

歯科の再生医療とは! 2012.09.01

再生医療とは、ケガや病気で冒された組織や臓器を自分自身の幹細胞を使って元通りの形や機能を再生する最先端の医療技術です。

自己修復する元になるのが、「幹細胞」(細胞のタネ)です。しかし幹細胞は、老化とともに激減しますので、加齢とともにケガや病気は治りにくくなります。

この幹細胞は、皆様御存じの骨髄バンクや臍帯血バンクで知られている骨髄細胞や臍帯血に存在しますが、歯科の分野でも、親知らずや乳歯に含まれる歯髄細胞にも幹細胞(ips細胞)を作ることが可能になりました。

骨髄細胞を採取するのは、身体に大変負担となりますし、臍帯血は出産の時の限られた時だけしか採取できません。そこで、歯髄細胞は容易に採取することができて、しかも、歯牙という硬組織に守られているので損傷が少ないというのが特徴です。そして、歯髄細胞も歯髄バンクに預けることができます。

その保管細胞は、御自身やご家族の万が一の備えとしても役立ちます。

将来、虫歯や歯周病の治療、顎の骨の再生ばかりではなく、脊髄損傷、臓器の疾患などに対応した再生医療にも活用されることが期待されています。

当院は、歯髄バンク歯科医療施設として再生医療推進機構に認定されています。

詳しくは、こちらで!

詳しくは、こちらで!

株式会社 再生医療推進機構

歯肉の変色治療、歯肉ピーリング? 2012.08.01

むし歯も無痛治療で治しました。

むし歯も無痛治療で治しました。

マウスピース矯正で歯並びもキレイになりました。

ホワイトニングで真っ白な歯を手に入れました。

でも気になってきたのが微笑んだ時に見える黒い歯茎・・・

最近、黒い歯肉の悩みをお持ちの方が増えています。

歯茎にみられる着色には

1、 不適切な被せもの物、詰め物による

2、 不良金属によるイオン流失によるもの(メタルタトゥー)

3、 メラニンなどの色素が沈着したもの

まず1、2 は速やかに原因物を除去します。

メラニン色素沈着は全体的な疾患の一症例として表れることがあります。生理的なものが殆どです。メラニン色素は殆どの場合、歯肉の表面である上皮組織の範囲で0.3~0.4mmの深さに集まっています。

このメラニン色素が集まった組織自体を垢のように剥がして組織ができるのを待ちます。薬を塗る方法とレーザーを使う方法があります。正常な皮膚の入れ替わりは20~25日なのでこれを経過すれば新たにきれいな歯肉に生まれ変わります。

薬を塗る方法(ケミカルピーリング)

歯肉にフェノールなどの薬剤を塗りアルコールで中和させるピーリングです。

痛みは多少ヒリヒリするくらいです。薬によって歯茎が白くなり、2~3日後に膜がはがれ、1~2週間ほどで生まれたてのようなピンクの歯茎に変わります。

術前 術後

レーザーを使う方法(レーザーガムピーリング)

医療用レーザーで歯茎の黒ずみを安全に取り除き、きれいなピンク色の歯茎にします。

このように、ガムピーリングは歯茎の色を綺麗にする歯茎の審美治療です。

健康的なピンク色の歯茎で口元の印象も変わってきますから、ぜひ体験してみてください。

美容歯科出張施術

美容歯科出張施術 見学ご希望の方へ

見学ご希望の方へ